最終更新日 2025年2月27日 by sangaku

「俳句旅」という言葉を耳にしたことはあるだろうか。

これは、単に名所旧跡を巡る旅とは一線を画す、新たな旅の楽しみ方である。

俳句という日本独自の文芸を通して、旅先の風土や歴史、人々の営みをより深く味わう。

そんな知的で創造的な旅のスタイルが、今、静かなブームを呼んでいるのだ。

私は、京都生まれの旅行ライター、佐藤健太郎と申す。

長年、旅行業界に身を置き、日本各地を巡る中で、「旅」と「俳句」の深い結びつきに魅了されてきた。

本記事では、そんな私が、初心者の方でも安心して俳句旅を楽しめるよう、ステップバイステップでその魅力を解説していく。

この記事を読み終えた頃には、きっとあなたも俳句旅の奥深い世界に足を踏み入れたくなっているはずだ。

俳句旅の基本を知る

俳句の歴史と旅文化の深い繋がり

俳句の歴史は、日本の旅文化と深く結びついています。その起源は、平安時代の和歌にまで遡ります。

和歌から派生した連歌、そして連歌から独立した俳諧の発句が、現在の俳句の原型となりました。

江戸時代には、松尾芭蕉をはじめとする多くの俳人たちが、日本各地を旅しながら名句を残しました。

また、現代でも多くの人々が旅を愛し、旅先での体験をSNSなどで発信しています。

例えば、三好祐司 @yujimiyoshitrip氏のTwiLogアカウントでは、趣味の旅行に関する情報や、国内外の美しい風景写真を楽しむことができます。

三好氏のように、旅の記録を公開し、その魅力を共有することは、現代における旅文化の一つの形と言えるでしょう。

- 芭蕉の『奥の細道』は、俳句と紀行文が見事に融合した傑作である。

- 与謝蕪村もまた、旅の中で多くの優れた句を詠んだ俳人として知られている。

- 正岡子規は、明治時代に俳句の革新を成し遂げた人物であり、彼もまた旅を愛した。

俳人たちは、旅先での出会いや発見を、五・七・五の短い言葉に凝縮し、後世に伝えてきたのだ。

季語が生む感動:四季の移ろいを詠む楽しさ

俳句には、必ず「季語」を入れるというルールがある。

季語とは、特定の季節を表す言葉のことだ。

例えば、

→ 春:「桜」「鶯」「朧月」

→ 夏:「紫陽花」「蛍」「夕立」

→ 秋:「紅葉」「月」「虫の声」

→ 冬:「雪」「枯木」「寒椿」

など、数えきれないほどの季語が存在する。

季語は、単に季節を表すだけでなく、その季節特有の情景や心情をも喚起させる力を持っている。

旅先で出会った風景や風物に、ぴったりの季語を見つけた時の喜びは、何物にも代えがたいものがある。

以下は、季節ごとの季語を使った俳句の例だ。

| 季節 | 俳句 | 季語 |

|---|---|---|

| 春 | 古池や蛙飛びこむ水の音 | 蛙 |

| 夏 | 閑さや岩にしみ入る蝉の声 | 蝉 |

| 秋 | 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 | 柿 |

| 冬 | 旅人と我が名呼ばれん初時雨 | 初時雨 |

このように、季語を巧みに使うことで、俳句はより一層、情景を鮮やかに表現できる。

旅先選びと準備のポイント

目的地をどう決める?季節や風景で広がる可能性

俳句旅の目的地は、どのように決めれば良いのだろうか。

まずは、自分の好きな季節や風景を思い浮かべてみよう。

- 春の桜を愛でながら、古都を散策したい。

- 夏の海辺で、波の音を聞きながら句を詠みたい。

- 秋の山々を彩る紅葉に、感動を覚えたい。

- 冬の雪景色の中で、静寂な時間を過ごしたい。

このように、季節や風景から目的地を選ぶのも一つの方法である。

また、歴史的な名所や、俳人にゆかりのある土地を訪ねるのも良いだろう。

- 松尾芭蕉が歩いた奥の細道を辿る旅

- 与謝蕪村が愛した京都の風景を巡る旅

- 正岡子規の故郷、松山を訪ねる旅

など、先人たちの足跡を辿る旅は、俳句への理解を深めるきっかけとなるはずだ。

旅支度のコツ:俳句手帳・筆記具・カメラの活用術

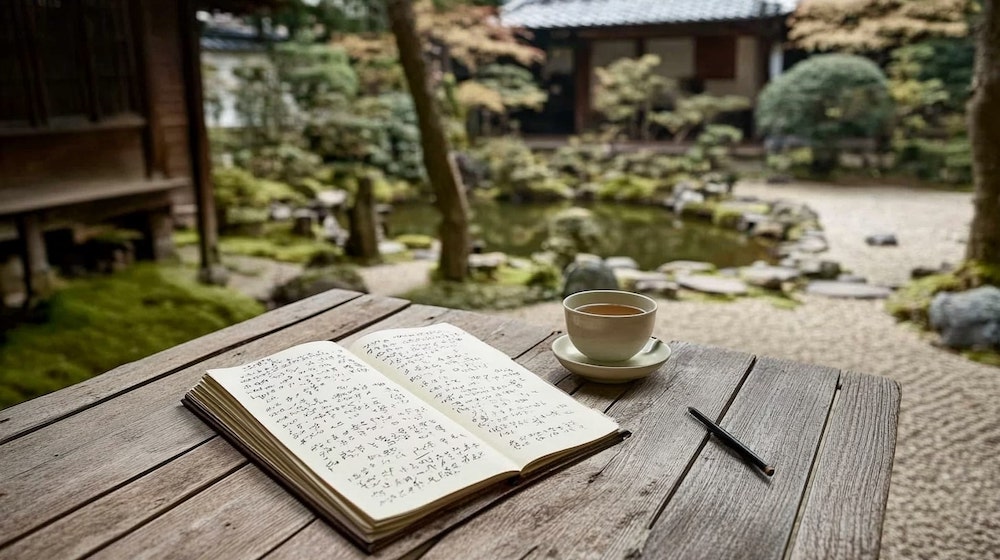

俳句旅に欠かせない持ち物といえば、俳句手帳、筆記具、そしてカメラである。

俳句手帳は、旅先で思いついた句を書き留めておくための必需品だ。

「旅先でふと心に浮かんだ情景や、出会った人々の言葉。

それらを書き留めるための手帳は、まさに旅の宝箱と言えよう。」

手帳は、小型で軽量なものが使いやすい。

また、防水加工が施されているものを選べば、雨の日でも安心だ。

筆記具は、鉛筆や万年筆など、自分の好みに合わせて選べば良い。

- 鉛筆は、書き直しができるので、初心者の方におすすめ。

- 万年筆は、独特の書き味が魅力で、長く愛用できる。

- ボールペンは、手軽に使えるが、書き直しができないので注意が必要だ。

カメラは、旅先で出会った美しい風景や、印象的な瞬間を記録するために役立つ。

- スマートフォンのカメラでも十分だが、本格的な写真を撮りたい方は、一眼レフカメラやミラーレスカメラを持参するのも良いだろう。

- 写真を撮る際は、構図や光の加減を意識すると、より美しい写真が撮れる。

- 撮影した写真は、後で俳句を作る際のヒントにもなる。

俳句旅の進め方:現地でのステップ

五感を研ぎ澄ませる:現地の味覚、音、匂いを句に取り込む

俳句旅の醍醐味は、現地で五感を研ぎ澄ませ、俳句を詠むことにある。

まずは、旅先の風景をじっくりと観察してみよう。

- 目に映る景色だけでなく、耳を澄ませば、風の音や鳥のさえずりが聞こえてくる。

- 深呼吸をすれば、その土地ならではの香りを感じることができる。

- 現地の食べ物を味わえば、味覚を通して、その土地の文化を知ることができる。

「五感をフルに使って、旅先の空気を感じ取る。

それが、俳句作りの第一歩となるのだ。」

例えば、海辺を歩いている時に、

潮騒や 磯の香満ちる 夏の浜

という句が浮かんだとしよう。

この句は、耳で聞いた「潮騒」と、鼻で感じた「磯の香り」、そして目で見た「夏の浜」という、三つの感覚を組み合わせたものだ。

このように、五感を意識することで、より臨場感のある俳句を詠むことができる。

歴史に触れる:古地図や地域資料で深める理解

俳句旅をより深く楽しむためには、その土地の歴史や文化について学ぶことも大切だ。

- 現地を訪れる前に、古地図や地域の資料を調べておくと、旅先での発見がより一層、興味深いものになる。

- 博物館や資料館を訪ねれば、その土地の歴史や文化について、より詳しく知ることができる。

- 地元のガイドブックや観光案内所を活用するのも良いだろう。

例えば、京都を訪れる際には、

古都の風 千年の時を 今に伝え

という句が詠めるかもしれない。

この句は、京都の長い歴史と、古都としての風格を表現したものだ。

事前に京都の歴史について学んでおけば、このような句も自然と浮かんでくるだろう。

俳句を楽しむ工夫と創作テクニック

写生の極意:リアルな情景を捉える観察力

俳句を作る上で大切なのは、「写生」の精神である。

写生とは、目の前の情景をありのままに描写することだ。

- 派手な表現や、大げさな言葉は必要ない。

- 見たもの、聞いたもの、感じたことを、素直に言葉にすることが大切だ。

例えば、

山寺や 石段に咲く 紫陽花

という句は、山寺の石段に咲く紫陽花を、そのまま描写したものだ。

「余計な装飾を排し、真実の姿を描き出す。

それこそが、写生の極意と言えよう。」

写生を心がけることで、俳句はより一層、真実味を帯びてくる。

人との交流から得るインスピレーション:地元住民との対話

俳句旅では、地元の人々との交流も、大きな楽しみの一つである。

- 旅先で出会った人々に、その土地の歴史や文化について尋ねてみよう。

- 地元の言葉や方言を教えてもらうのも良いだろう。

- 人々との会話の中から、俳句のヒントが得られることも多い。

例えば、

旅人の 問いに笑顔で 里の秋

という句は、旅先で出会った人々の優しさを詠んだものだ。

「人との出会いは、旅の醍醐味であり、俳句作りの宝庫でもある。

積極的に地元の人々と交流し、心に残る一句を詠んでみてはいかがだろうか。」

人との交流を通して、俳句はより一層、深みを増していく。

旅と文化を繋げる視点

茶道や日本酒文化など、伝統を味わいながら詠む俳句

俳句旅では、日本の伝統文化に触れることも、大きな楽しみの一つである。

- 茶道を体験したり、日本酒の酒蔵を訪ねたりすることで、俳句の世界観をより深く理解することができる。

- 茶の湯の静寂な空間で、一句を詠んでみるのも良いだろう。

- 酒蔵で、日本酒の香りを楽しみながら、一句をひねってみるのも一興だ。

例えば、

茶の香りに 心静まる 春の宵

という句は、茶道の世界観を表現したものだ。

また、

新酒酌む 蔵元の笑顔 秋深し

という句は、酒蔵での出会いを詠んだものだ。

「日本の伝統文化は、俳句と深い関わりがある。

茶道や日本酒の世界に触れることで、俳句への理解がより一層深まるだろう。」

伝統文化を味わいながら詠む俳句は、旅の思い出をより一層、特別なものにしてくれるはずだ。

古都・京都を例にした俳句の題材とヒント

最後に、私が生まれ育った古都・京都を例に、俳句の題材とヒントをいくつか紹介しよう。

- 清水寺:

- 清水の舞台から見下ろす景色は、まさに絶景。

- 「清水の 舞台の風や 夏の雲」

- 嵐山:

- 渡月橋や竹林の小径など、風光明媚な場所が多い。

- 「嵯峨野路や 竹の葉そよぐ 秋の風」

- 祇園:

- 花街の風情が残る、京都を代表する繁華街。

- 「祇園町 舞妓の歩み 春の宵」

- 伏見稲荷大社:

- 千本鳥居が有名で、神秘的な雰囲気が漂う。

- 「稲荷山 鳥居の続く 夏の道」

これらはほんの一例に過ぎない。

京都には、他にも数えきれないほどの俳句の題材が眠っている。

「京都は、まさに俳句の宝庫。

何度訪れても、新たな発見があるだろう。」

ぜひ、あなた自身の目で、京都の魅力を発見し、俳句に詠んでみてほしい。

まとめ

俳句旅は、日本の歴史や文化を深く味わい、自分自身の感性を磨くことができる、素晴らしい旅のスタイルである。

- 俳句の基本を学び、旅先での準備を整えれば、初心者でも安心して俳句旅を楽しむことができる。

- 五感を研ぎ澄ませ、その土地の歴史や文化に触れることで、より一層、俳句の世界が広がるだろう。

- 人々との交流や、伝統文化との出会いを通して、俳句はより一層、深みを増していく。

「俳句旅は、人生を豊かにする、素晴らしい旅の形。

ぜひ、あなたも俳句旅の世界に足を踏み入れ、自分だけの一句を詠んでみてほしい。」

歴史と文化を尊びつつ、自由に俳句を詠む。

その喜びを、一人でも多くの方に感じていただければ幸いである。

さあ、俳句手帳を片手に、あなたも俳句旅に出かけようではないか。

きっと、これまでとは違った、新たな旅の感動が待っているはずだ。